Claude Code / Cursor CLI / Codex CLI を使ってみた感想と、Codex CLIの色問題解決策

Table of Contents

はじめに

最近、ターミナルから直接AIを扱えるCLIツールがいくつも登場してきました。

私は仕事でClaude Codeを利用する機会があり、GitHub Actionsのワークフローに組み込んで定期的にコード分析をAIに任せる、という要望を実現するために導入しました。

Neovimとかターミナルでの開発を意識してClaude Codeを導入しているエンジニアがいて、私も「これは普段の開発でも便利に使えるのでは❔」と思い、個人環境でもAI CLIを本格的に試してみようと、Claude Code / Cursor CLI / Codex CLIの3つを触ってみました。

この記事では、それぞれを使ってみた感想と、特にCodex CLIで感じたUI周りの課題、そしてWezTerm環境での解決方法について紹介します。

各ツールの使用感レビュー

Claude Code

Claude Codeは、Anthropic社のClaude 4 Sonnetをメインに利用できるのが大きな特徴です。

AI CLIとしては一日の長があり、他社製と比べてもUIがしっかりしていると感じました。

特に印象的だったのは、GitHub Actions での実行も考慮した設計になっている点です。CI周りの機能が充実しているので、チーム開発や継続的なコード分析に組み込みやすいと感じました。

Cursor CLI

Cursor CLIは、UI部分もClaude Codeと比較して遜色なく、コードの差分が見やすい 点に好印象を持ちました。

さらに大きな強みは、Anthropic社のClaude 4 SonnetとOpenAI社のGPT-5の両方を利用できる点です。モデル競争が激しくなる中で、特定のベンダーに縛られない柔軟さは大きな利点だと思います。

ClaudeやChatGPTほどではないですが、似たようなWeb版の機能(Cursor Agents)もあります。

Codex CLI

Codex CLI はGPT-5を利用できるようになり、生成されるコードや提案内容、成果物の精度はとても高くなりました。Claudeからの乗り換えを考えている人も多いのではないでしょうか。

世間では Claude 4 Sonnet と比較する記事や動画が多く出ています。私の印象もそれらの情報とほぼ同じで、精度はほぼ同等と感じました。ただし個人的には、GPT-5の方が リファクタやエラー解決の精度が高い ように思えました。

また、Pro 版を契約すればChatGPT(Web 版)とCodex CLIの両方を利用できるのも魅力のひとつです。

一方で、UI周りにはまだ課題があります。

- コード差分の表示が非常に見にくい

- メッセージが 80 文字で強制折り返しになる(長文コピペ時に特に不便)

これらは実用上のストレスにつながる部分だと感じました。

Codex CLI の具体的な課題

Codex CLIは生成精度こそ高いのですが、UI周りに大きな改善余地があります。実際に使ってみて気になったのは以下の点です。

差分表示の色が見づらい デフォルトのANSIカラー設定では、赤や緑が背景に沈んでしまい、特にWezTermのデフォルトテーマでは視認性がかなり悪い。

80文字で強制折り返し ターミナルの幅に関係なくメッセージが折り返されるため、長文やコードをコピペするときに不便。

利用できるモデルの柔軟性が低い 現状、Codex CLIから直接利用できるのはGPT系モデルのみ。Anthropic社のClaudeなどを使いたい場合は、ゲートウェイやプロキシを経由する必要がある。Cursor CLI のように複数モデルを簡単に切り替えられる仕組みがあれば、もっと実用性が高まるはず。

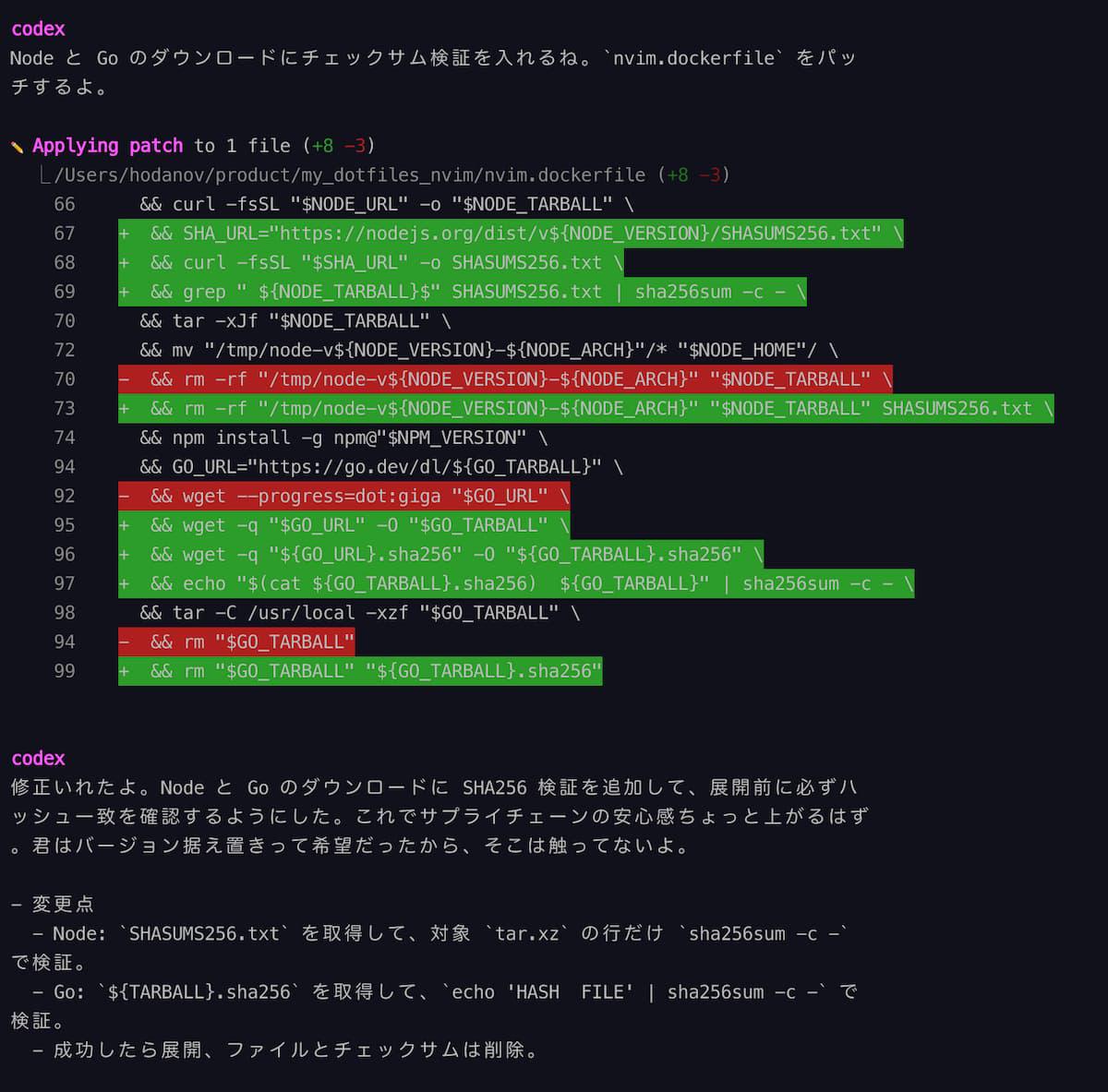

下記がCursor CLIのdiff表示。

下記がCodex CLIのdiff表示。文字が見えなくなってる。

WezTerm での解決策(色の問題)

Codex CLIの差分表示はそのままだと非常に見づらいですが、WezTerm側でANSIカラーをカスタマイズすれば改善できます。

私が最終的に調整した配色は次のとおりです。

- 削除行(赤) →

#9b2a2a - 追加行(緑) →

#2d9c2a

設定コード例(~/.wezterm.lua):

1local wezterm = require("wezterm")

2local config = wezterm.config_builder()

3

4-- ---------------

5-- カラースキーマの設定

6-- ---------------

7config.color_scheme = "Builtin Dark"

8

9local base = wezterm.color.get_builtin_schemes()[config.color_scheme]

10local codex = (wezterm.gui and wezterm.gui.deep_copy) and wezterm.gui.deep_copy(base) or base

11

12codex.ansi = {

13 base.ansi[1], -- black

14 "#af2020", -- red

15 "#2d9c2a", -- green

16 base.ansi[4], -- yellow

17 base.ansi[5], -- blue

18 base.ansi[6], -- magenta

19 base.ansi[7], -- cyan

20 base.ansi[8], -- white

21}

22-- cursor cli風 red: 362222, green: 283221

23-- github風 red: af2020, green: 2bc028

24

25config.color_schemes = { ["CodexDiff"] = codex }

26config.color_scheme = "CodexDiff"

27

28return config

デフォルトで設定されているカラースキームを上書く設定です。この設定を入れることで、暗いテーマでも差分の文字がはっきり見えるようになりました。

ただし注意点として、ターミナル全体の赤や緑が上書きされるため、他のアプリケーションでも同じ配色が適用されます。そのため「Codex CLIの見やすさ」と「他用途での色バランス」の両立が課題になります。

なお、私と同じように課題感を持っている人は多く、すでにissueも立っています。

- 色に関する issue → openai/codex#2020

折り返し問題と表示に関する補足

Codex CLIのテキストは現在80文字で強制折り返しされてしまうため、ターミナル幅を活かした表示ができません。コードや長文をコピペするときに特に不便で、この点については改善を望む声が多いです。

実際、折り返しに関するissueもすでに立っています。

- 折り返しに関する issue → openai/codex#2012

まとめと今後の期待

今回試したClaude Code / Cursor CLI / Codex CLIは、それぞれに強みと課題がありました。

- Claude Codeは企業利用やCI周りで安心感があり、UIの完成度も高い。

- Cursor CLIは利用できるモデルの幅が広く、用途に応じてClaudeとGPTを切り替えられるのが魅力。

- Codex CLIはGPT-5の精度とChatGPT Web版の併用が強みだが、UI周りに改善余地あり。

正直、どれも甲乙つけがたいツールです。私自身は「仕事ではClaude Code、プライベートではCodex CLI、柔軟にモデルを使いたいときはCursor CLI」といった形で、そのときどきで最適なものを選ぶスタイルになりそうです。

また、実力が拮抗しているからこそ、最終的には「どのモデルを推せるか」という思想的な部分も選択の決め手になるかもしれません。 Anthropic社の思想に共感してClaudeを選ぶのも良し、GPT系を信頼して使うのも良し。使う側が自分の価値観で選べる状況が整ってきたのは、とても面白いと感じています。

おわりに

AI CLIツールはまだ発展途上ですが、すでに日常の開発フローに組み込めるだけの実力を持っていると感じました。特にCodex CLIはUIに課題があるものの、GPT-5の精度やChatGPT Web版との併用ができる点は非常に魅力的ですし、Claude CodeやCursor CLIもそれぞれの強みを発揮しています。

今後はユーザーからのフィードバックやissueの改善によって、さらに快適に使えるようになっていくでしょう。私もこれらのツールを併用しながら、自分にとって最適な開発環境を模索していきたいと思います。